新豊洲Brilliaランニングスタジアムには全天候型60m陸上トラックが用意されている。建物内には遠藤さんが代表取締役社長を務める競技用義足開発ラボラトリーの『Xiborg』(サイボーグ)が併設され、障がい者アスリートが走るトラックのすぐ横で義足の調整や研究のできる。館長を務めるのは元プロ陸上選手の為末大さんだ。

●【インタビュー】為末大、ランニング施設への想いと2020年に向けた課題

義足エンジニアになる以前は、歩行ロボットの研究者だった遠藤さん。友人が足を失ったことがきっかけとなり、研究対象が義足に変わった。マサチューセッツ工科大学に留学し、11年ほど前から義足開発に取り組んでいる。

遠藤さんに義足作りへの想いと、新豊洲Brilliaランニングスタジアムへの期待を聞いた。(聞き手はCYCLE編集部・五味渕秀行)

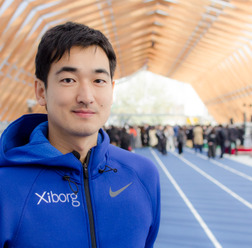

競技用義足エンジニアの遠藤謙さん

---:トラックと義足の研究所が隣り合った新豊洲Brilliaランニングスタジアムが完成しました。これまでの環境との違いは何ですか?

遠藤謙さん(以下、敬称略):今まで競技場で研究することはあったんですけど、まず電源がないとか、風が当たるのでパソコンを打っていると寒くなったりとか。液晶が太陽の光で見づらいとか。いろいろな環境には不向きなんですよね。

(新豊洲Brilliaランニングスタジアムには)トラックがあるので、研究者としてはすごくやりやすい。今まで競技場ではやりづらかったことがやれるようになるってことは、技術開発が本当に進むと思うんです。今までできなかったことだとか、それに対する楽しみがすごい大きいです。

---:今までは研究所があって、そこからグランドまで移動していたのですか?

遠藤:そうですね。義足の調整はそこまで現場であるものではないんですよ、正直言うと。義足の調整はなくはないので、そういった工具もありながら、例えばその実証実験としてセンサーを義足に付けて走ることになると、じゃあデータは研究室に帰ってみよう、帰ってからチェックをしよう、解析をしようとか。研究室とフィールドというのは分かれていたんです。

それがシームレスにできるというか、「ちょっと走ってきて」と(ランナーに)言えば走ってきてもらい、じゃあデータ見せて、みたいなやりとりができる。義足の調整もそうなんですけど、競技場でそこまで困ったことはないです。もちろん道具を持っていかなければいけない、あの道具を忘れちゃった、じゃあこれはできないね、とか。

この金属削りたいんだけど、(ここでは)ちょっと削れないから研究室に帰らなくちゃいけないとかあるじゃないですか。そういったものが(これまで以上に簡単に)できるようになる。それ以上にもっとできることが増えると思うんです。

競技用義足

---:義足は年々、進化しているものですか?

遠藤:正直言うと、僕はあまり進化していないと思うんですよ。義足の種類は増えたんですけど、2000年ぐらいに『チーター』というオズール社(アイスランド)の義足ができたんですね。それを使って走っている人の世界記録がまだ残っているんですよ。

義足自体はカーボンでああいった形状を使って走るという点で言うと、そこまでモノ自体は変わっていないです。ただ、選手がいい環境を与えられて、ある程度走り方にも知見が付いてきて、レベルが上がってきた。障がい者のなかから本気のアスリートが生まれてきたというのと、義足の種類が増えたことも大きいと思います。

---:競技用の義足は何種類くらいあるのでしょう?

遠藤:3、4種類です。昔は1種類でした。

---:1種類で全部の種目をやっていたと?

遠藤:はい。形状が1種類しかなかった。それが3、4種類に増えてきて、いろいろ選べるようになったのは大きいですね。

---:種目によって使い分けるのですか?

遠藤:種目じゃないです。人によって、走り方によって、なんです。この人はコレを使いましょう、とかそんな感じで選んでいます。

---:競技用義足も国によって開発競争はありますか?

遠藤:ないです。(製造しているのは)オズール社とオットーボック社(ドイツ)だけです。

奥がXiborgの工房

---:義足を作る上で難しい点課題は?

遠藤:何個かあるのですが、まずは人間に付けるものなので、“コレがいい”というものがわからない。ベストな義足というのが何なのかわからないんですよ。コレがいいと思って履いたとしても、選手が何か違うと思って、その原因がわかりづらいことがすごく多い。

それが選手が今まで履いていない義足だから慣れていないのか、それとも本当に走りに向いていないのか、判断が難しいんです。なおかつ義足はカーボンでできているので、1個作るのにけっこう時間とお金がかかるので、サイクルを頻繁に回すことができない。そこが多分、義足開発の難しさだと思います。

---:ひとつ当たりどれくらいの値段ですか?

遠藤:販売価格は20万円ぐらいから60万円ぐらいの価格帯で売られています。板バネがですね。

---:この施設を遠藤さんはどのように活用していきたいですか?

遠藤:まずは義足作りと選手との交わりをもっと増やしたい。トップアスリートがもっと速くなる環境だと思うので、義足作りの知見を増やすための選手の交流とかテストとか、そういったサイクルをどんどん回したい、というのがひとつ。

もうひとつが、工房がせっかくあるので初心者が走れる場所にしたいんですよ。義足で初めて走るときっていうのは、けっこう敷居が高いと思うんですよね。義足は(値段が)高いですし、走りたいと思ってもまずクリニックに行って作ってもらって、さらにその後競技場に行くとか。それぞれに敷居の高さを感じるんですね。

まずクリニックに行くのが敷居が高いですし、義足を使って走る初めての場所が競技場は行きづらいと思うんです。そういったところを全部解決した。義足になった人が、まずここに来たら走れるという環境になったらいいなと思います。

---:日本は義足を使ったアスリートは何人くらいいるのでしょう?

遠藤:大会に出る人たちのレベルで、20~30人ぐらいの規模だと思います。

---:4年後の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ここを活用して遠藤さんが目指すのものは?

遠藤:2020年は健常者を打ち負かしたい。それぐらい速い選手の義足を作っていたい。選手の育成もそうです。なぜそういうのが必要かというと、障がい者に対する考え方が変わっていくと思うんですよ。それで将来的には今障がい者と言われている人が10年後は違う、健常者と変わらないようになっているパターンがあると思うんですね。

30年前、例えばメガネをかけている人がクラスにひとりくらいいて、ちょっといじめられる存在だったみたいなものが、今はメガネをかけても違和感なく社会に溶け込んでいる。それは技術力もそうですし、メガネというファッション性であったり、そういったものが成り立って初めて社会が、これは別に障がい者じゃないんだとなじんでくると思うんです。

それが身体の方でも起こると僕は思っていて、それが義足の将来的な目標というか。その一歩として2020年は障がい者がもっと速くなる。障がい者はどちらかというと健常者よりも劣る存在だと思われている。それをひっくり返すサプライズが僕は起こせると、それが面白いと思っていて、そういったきっかけになればいいなあと。

トラックを見ながら作業が可能に

---:健常者のほうが今は速いんですよね?

遠藤:速いです。

---:将来的には障がい者が健常者より速くなる可能性もあると。

遠藤:ゆくゆくは速くなると思うんです。あとはもう時期の問題で、もうちょっと先かもしれないですけど、それを目指してやりたいなと思っています。

---:新豊洲Brilliaランニングスタジアムには子どもの利用者も多く来ると思います。利用者へのメッセージをお願いします。

遠藤:走るって素晴らしい行為だと思うんですよ。人間の足で移動することに対して、移動だけじゃなくて、人間て体を動かすことによって楽しみを感じる生物なんですよね。それが現代社会では軽薄というか、あまり気づかずになっているので、それを純粋に楽しめる場所であってほしいなと思います。まず体が動くことの喜びをここに感じにきてほしいなと思います。

●遠藤謙(えんどう けん)

株式会社Xiborg代表取締役社長。慶應義塾大学修士課程修了後に渡米。マサチューセッツ工科大学メディアラボバイオメカニクスグループで人間の身体能力の解析や下腿義足の開発に従事し、2012年に博士取得。マサチューセッツ工科大学D-labで講師を勤め、途上国向けの義肢装具に関する講義を担当した。