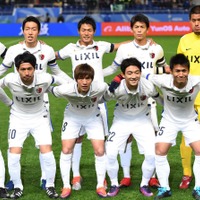

クラブからのメッセージを感じずにはいられなかった。オフの補強もひと段落して、新たなシーズンに臨むチームメイトたちの顔ぶれを見たとき、鹿島アントラーズのDF昌子源は武者震いを覚えている。

「センターバックで(24歳の)僕が最年長ですからね。試合数も一番多いし、年齢も一番上やし、と考えると自然と責任感というものが出てきますよね」

鳥取県の私立米子北高校から2011シーズンに加入。4年目の2014シーズンからセンターバックに君臨し、翌2015シーズンからは歴代のディフェンスリーダーが背負ってきた「3番」を託された。

常勝軍団の最終ラインを支える覚悟と責任感を抱きながら、もちろんこれまでもプレーしてきた。2シーズン連続の無冠に終わった2014シーズンには、こんな言葉を残してもいる。

「強い鹿島じゃなくなってしまったのは、言うたら僕たちの責任だと思っている」

最終ラインを10年間も支えた岩政大樹(現東京ユナイテッドFC)は、2013シーズンのオフに退団した。黄金世代の一翼を担った中田浩二氏も、35歳だった2014シーズン限りで現役に別れを告げた。

昨シーズンを振り返れば、ファーストステージ終了後に33歳だった青木剛がサガン鳥栖へ完全移籍。韓国代表としてワールドカップ・ブラジル大会に出場した、27歳のファン・ソッコもオフに退団した。

最終ラインを支える責任感は年々増す

(c) Getty Images

一方でアントラーズはこのオフ、近年にない積極的な補強を行った。たとえば不動のキャプテン、37歳の小笠原満男とポジションが重なるボランチにレオ・シルバ(アルビレックス新潟)が加わった。

小笠原と同期のプロ20年目、曽ヶ端準が獅子奮迅の活躍を演じてきたGKには、韓国代表の守護神クォン・スンテ(全北現代)を獲得。最前線ではペドロ・ジュニオール(ヴィッセル神戸)が早くも存在感を放つ。

サイドハーフにブラジル代表歴をもつレアンドロが、左サイドバックには左利きの三竿雄斗(湘南ベルマーレ)が加わったが、センターバックだけは補強の対象ポジションとはならなかった。

■25歳になるシーズンで託された伝統のバトン

24歳の昌子とコンビを組むのは、リオデジャネイロ五輪代表にも選出された5年目の22歳・植田直通。21歳のブエノ、19歳の町田浩樹、ボランチながらセンターバックもできる20歳の三竿健斗が控える。

昌子自身は「僕らのところだけ(層が)薄くなったからね」と、思わず苦笑いを浮かべた。それでも、センターバック陣の顔ぶれが何を意味しているのかを、誰よりも重く受け止めているのもまた昌子となる。

「ブエノもマチ(町田)もいいものをもっているし、実際、身長は僕が一番低い。普通に考えたら僕の背中が一番狭いということになるし、正直言えば安心はしていない。練習から緊張感をもって臨んでいるけど、そのなかでも自分が引っ張らなあかんと思っている」

アントラーズは高卒の有望株を何年間かレジェンドたちとプレーさせて、次代の主軸へと成長させてきた。そのなかで同期入団のMF柴崎岳が、7年目のシーズンを前にスペイン2部のテネリフェへ完全移籍した。

これまでを振り返れば、DF内田篤人(シャルケ)、FW大迫勇也(ケルン)、そして柴崎がアントラーズでキャリアを重ねながら、クラブ側がバトンを託す前にヨーロッパへ新天地を求めていった。

昌子自身もごく近い将来に、ヨーロッパでプレーするかもしれない。それでも特に昨シーズンのパフォーマンスとピッチの内外における言動が、次代のリーダーを任せるのにふさわしいと判断されたのだろう。

まずはチームのために…と思えるようになった

(c) Getty Images

実際、秋田豊や岩政が背負った「3番」を託されてから、昌子は「もう若手じゃない」という言葉を幾度となく口にしてきた。天皇杯決勝を制した元日には、成長という言葉に対して持論も展開している。

「目の前の試合で自分が一番いいプレーをしようとは思わず、チームが勝つために何をしなければいけないのかを考え抜いた結果が、自分のいいプレーにつながっている。まずチームのために、と思えるようになったことはすごくいいことなんじゃないかと思う」

■自信を打ち砕かれては立ちあがっていった日々

昨シーズンまでの6年間で、J1で通算107試合に出場してきた。もっとも、最初の3年間はわずか13試合しかピッチに立っていない。昌子自身も「あのころはヒヨッ子だったからね」と笑い飛ばす。

「(岩政)大樹さんや(中田)浩二さんに、何回同じことを言われたか。何回同じミスをするねん、何でそこでそんな(余計な)足が出るねんと。僕としては『いやぁ』と言うしかなかったですよね」

夢と希望を抱いて加入した2011シーズン。現役時代はアントラーズのセンターバックとしてプレーし、前年に引退していた大岩剛コーチにいきなり厳しい言葉を投げかけられた。

「高校生のときにできていたことは、プロの世界では通用しないぞ」

高校に入ってフォワードからセンターバックに転向した。キャリアは浅かったが、高校3年の春にはU‐19日本代表候補に名前を連ねるまで成長した。大岩コーチの言葉を、そのまま受け止めることはなかった。

「やっぱり自信はあったわけですよ。高校のときにけっこう相手を抑えられていたから。それをそのままプロで出したら、まったく歯が立たんかったよね」

自信を打ち砕かれるたびに、絶対に上手くなってやる、と念じながら立ちあがってきた。気がつけば、プロになった直後は出せなかった声をチームの誰よりも、ときには枯れ果てるまでしぼり出せるようになった。

「味方に対して何も言えなければ自分が損をする世界なので、そこはまったく気にしなくなりましたね。お客さんがたくさん入って声が届かないときは、それこそ身ぶり手ぶりで。試合中に味方の集中力が切れかかっていたら、その人のスイッチを入れてあげないといけないので」

秋田も岩政を含めて、アントラーズの「3番」を背負ったレジェンドは常に味方を鼓舞する声の持ち主だった。嫌われることも厭わなくなった昌子は、背番号にふさわしいメンタルをすでに宿している。

■センターバックとして何よりも求めるものとは

シーズンの幕開けを告げる、毎年恒例のフジゼロックス・スーパーカップ。今年も18日に日産スタジアムで開催され、二冠王者・アントラーズが昨シーズンの年間勝ち点1位・浦和レッズを3‐2で振り切った。

途中出場のFW鈴木優磨が後半38分に決勝点を決めた直後。昌子は喜ぶどころか、植田、右サイドバックの西大伍、左の山本脩斗、ボランチの小笠原らを集めて、ピッチ上で即席の話し合いの場をもっている。

「(興梠)慎三さんがシャドーの位置に入ってからいろいろな動きをされていたので、そこ(のマーク)を徹底しました。同点の場面は明らかに僕とナオ(植田)のところでやられたので、次はああいうことがないように、それこそナオが嫌に思うくらいに話し合いました」

チーム創設時から4バックを組むアントラーズで、昌子はセンターバックの左、植田が右に入る布陣で連覇がかかるJ1の戦いに臨む。7年目の風格や貫禄よりも実はほしいものがあると、昌子は打ち明ける。

「僕と1対1になったら相手がすぐバックパスをするとか、僕を避けてナオのほうにいっちゃうとか、そういう存在感を出していきたい。僕を抜けるものなら抜いてみろや、どこからでも攻めて来いよ、というオーラを出していきたいけど、それでも抜かれることはもちろんあると思う。

抜いてみろやと言って実際に抜かれたらかっこ悪いけど、そうなっても『ああっ』とか言ってあきらめるんじゃなくて、最後まで食らいついていく。そういう必死さを見せなきゃいけない立場だし、失点に対する責任を背負うポジションを任されるからには、どんな形であれ無失点を目指してやっていかないと」

これ以上のタイトルを独占させてなるものかと、アントラーズが各チームの標的にさらされる今シーズン。すべての面でさらに強く、泥臭い存在になる覚悟を貫く昌子が、難攻不落の城壁の門番になる。